Ich bin so allein

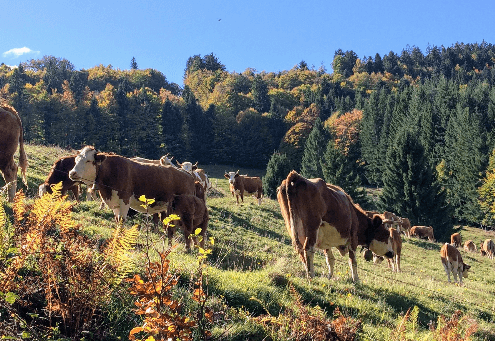

Das Hinterwälder Rind – mit seinen kurzen Beinen und dickem Fell – ist ideal für die Bedingungen im Hochschwarzwald gezüchtet.

Mittlerweile steht es nicht nur im Zoo in Berlin und Stuttgart, sondern auch auf der Roten Liste für stark gefährderte Tierarten.

was sagt der #wwf dazu

#nutztierrassen verschwinden

Alte was? Alte Nutztierrassen

Dies sind Rassen, die in jahrhunderte langer Züchtung für bestimmte Regionen herangezogen wurden und heute durch den Druck der Nahrungsmittelindustrie durch wenige Hochleistungsrassen verdrängt werden.

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts stirbt weltweit alle zwei Wochen eine solche Nutztierrasse aus – und auch vor unserer Haustür spiegelt sich dieser Trend anschaulich wider.

In Deutschland gibt es noch rund 60 dieser alten Rassen – Jede für sich mit vielen tollen Geschichten. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für das Thema “Alte Nutztierrassen”. Auf geht’s #foodrevolution